দ্বিতীয় অ্যাসাইনমেন্ট

ভূগোল (২য় পত্র)

৩য় সপ্তাহ

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে জনসংখ্যার জনমিতিক উপাদান, বৈশিষ্ট্য ও বণ্টন বিশ্লেষণ।

নমুনা সমাধান

জনসংখ্যার জনমিতিক উপাদান : জনসংখ্যার পরিবর্তন বলতে কোনাে দেশ বা

অঞ্চলের জনসংখ্যার আকারগত পরিবর্তনকে বুঝানাে হয়ে থাকে। এই পরিবর্তন

পর্যালােচনার মাধ্যমে জনমিতিক ভারসাম্য নিরীক্ষণ করা যায়। এতে বিভিন্ন

পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সহজ হয়। জনসংখ্যা পরিবর্তনের মুখ্য নিয়ামক হলাে

জন্ম, মৃত্যু এবং অভিগমন। জন্ম ও মৃত্যুহার পরিমাপের বহুল প্রচলিত পদ্ধতি হলাে

যথাক্রমে স্থূল জন্ম এবং স্থূল মৃত্যুহার। জনসংখ্যার পরিবর্তন নির্ভর করে জন্ম

ও অভিগমনের ফলে জনসংখ্যার বৃদ্ধি এবং মৃত্যু ও অভিগমনের ফলে জনসংখ্যার

হ্রাসমূলক সংখ্যাত্মক পার্থক্যের উপর। জনসংখ্যার আকার প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত

হচ্ছে। সাধারণত জনসংখ্যা পরিবর্তনের তিনটি নিয়ামক রয়েছে। এগুলাে হলাে ক.

জন্মহার খ. মৃত্যুহার এবং গ. অভিবাসন।

ক. জন্মহার (Birth Rate) : জনসংখ্যা পরিবর্তনের প্রধান শূন্যতার সৃষ্টি

হয় তা সন্তান জন্মের মাধ্যমে পূরণ হয়। কোনাে নির্দিষ্ট একটি বছরে প্রতি হাজার

নারীর সন্তান জন্মদানের মােট সংখ্যাকে জন্মহার বলে। সাধারণত ১৫ থেকে ৪৫ বা ১৫

থেকে ৪৯ বছর বয়স পর্যন্ত নারীদের প্রজনন ক্ষমতা (Fertility) থাকে। এটি নির্ণয়

করা হয় নিম্নোক্তভাবে-

তবে প্রজননশীলতা পরিমাপের বহুল প্রচলিত পদ্ধতি স্কুল জন্মহার বা Crude Birth

Rate (CBR)। এ পদ্ধতিতে কোনাে বছরে জন্মিত সন্তানের মােট সংখ্যাকে উক্ত বছরের

মধ্যকালীন মােট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করে নির্ণয় করা হয়। স্থূল জন্মহার

নির্ণয়ের জন্য কোনাে দেশ বা অঞ্চলের মােট জনসংখ্যা এবং ঐ বছরে জন্মিত সন্তান

সংখ্যা জানা থাকা প্রয়ােজন।তবে প্রজননশীলতা পরিমাপের বহুল প্রচলিত পদ্ধতি

স্থূল জন্মহার বা Crude Birth Rate (CBR)

এ পদ্ধতিতে কোনাে বছরে জন্মিত সন্তানের মােট সংখ্যাকে উক্ত বছরের মধ্যকালীন

মােট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করে নির্ণয় করা হয়। স্কুল জন্মহার নির্ণয়ের জন্য

কোনাে দেশ বা অঞ্চলের মােট জনসংখ্যা এবং ঐ বছরে জন্মিত সন্তান সংখ্যা জানা থাকা

প্রয়ােজন। স্থূল জন্মহার নির্ণয় করা হয় নিম্নোক্তভাবে-

খ. মৃত্যুহার (Death Rate) : মরণশীলতাই মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। কিন্তু

জন্মহার অপেক্ষা মৃত্যুহার কম হলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। আর মরণশীলতা পরিমাপের

বহুল প্রচলিত পদ্ধতি স্থূল মৃত্যুহার বা Crude Death Rate (CDR)। নির্দিষ্ট

কোনাে বছরে মৃত্যুবরণকারীদের মােট সংখ্যাকে উক্ত বছরের মধ্যকালীন মােট জনসংখ্যা

দিয়ে ভাগ করলে স্কুল মৃত্যুহার পাওয়া যায়। স্কুল মৃত্যুহার নির্ণয়ের জন্য

কোনাে দেশ বা অঞ্চলের মােট জনসংখ্যা এবং ঐ বছরে মৃতের সংখ্যা জানা থাকা

প্রয়ােজন। স্থূল মৃত্যুহার নির্ণয় করা হয় নিম্নোক্তভাবে-

গ. অভিগমন (Migration) : স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য উৎসস্থল থেকে

গন্তব্যস্থলে যাওয়াকে অভিগমন বলে। বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় জনসংখ্যা

পরিবর্তনে অভিগমনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কোনাে দেশ বা অঞ্চল থেকে

ব্যাপকহারে লােক গমন বা আগমন করলে জনসংখ্যা পরিবর্তন হয়। এক্ষেত্রে যখন একই

দেশের অভ্যন্তরে অভিগমন করে তখন দেশের অভ্যন্তরে জনসংখ্যা পরিবর্তন হয়। আবার

যখন একদেশ থেকে অন্যদেশে গমন করে তখন আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে জনসংখ্যা পরিবর্তন

হয়। অর্থাৎ বহির্গমনের ক্ষেত্রে জনসংখ্যা হ্রাস পায় এবং বহিরাগমণের ফলে

জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সাধারণত অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশসমূহ থেকে উন্নত

দেশসমূহে অভিগমনের প্রবণতা দেখা যায়। বর্তমানে যােগাযােগ ব্যবস্থা উন্নত

হওয়ায় অভিগমন। অত্যন্ত সহজ হয়েছে।

অভিগমন ও প্রকারভেদ : আমাদের চারপাশের অসংখ্য মানুষ প্রয়ােজনের

তাগিদে প্রতিনিয়ত একস্থান থেকে অন্যস্থানে, একদেশ থেকে অন্যদেশে গমন

করছে।

যেমন-

কর্মসূত্রে একস্থান থেকে অন্যস্থানে গমন, জীবিকানির্বাহের জন্য গমন, ব্যবসা,

বাণিজ্যের জন্য গমন প্রভৃতি। মানুষের এই গমন কখনাে স্থায়ী আবার কখনােবা

অস্থায়ী হয়ে থাকে। যাওয়া-আসার ক্ষেত্রে অনেক সময় মানুষ নিজের আবাসস্থল

পিরবর্তন করে অন্যত্র সুবিধাজনক স্থানে বসবাস করে। মানুষের এরূপ স্থায়ী বা

অস্থায়ী আবাসের পরিবর্তনই হলাে অভিগমন। জাতিসংঘের মতে, এক বা একাধিক বছরের

জন্য বাসস্থানের পরিবর্তনকে অভিগমন বলে। Brain Goodall এর মতে,

“Migration is the permanent or semi permanent change of a person's place

of residence”, E.S. Lee অভিগমন সম্পর্কে বলেন,

“বাসস্থানের স্থায়ী বা অস্থায়ী পরিবর্তনই হলাে অভিগমন।” অভিগমনকে

প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ক. প্রকৃতি অনুযায়ী অভিগমন এবং খ.

স্থানভেদে অভিগমন :

ক. প্রকৃতি অনুযায়ী অভিগমন : অনেক সময়ে মানুষ নিজের ইচ্ছায় একস্থান

থেকে অন্যস্থানে গমন করে থাকে। আবার অনেক সময় নিজ বাসস্থান ত্যাগ করতে বাধ্য

হয়। তাই এ ধরনের অভিগমনকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথাঅবাধ অভিগমন এবং

বলপূর্বক অভিগমন।

খ. স্থানভেদে অভিগমন : স্থানভেদে অভিগমনকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা

যায়। যথা- অন্ত:রাষ্ট্রীয় অভিগমন এবং আন্তর্জাতিক অভিগমন।

১. অন্ত:রাষ্ট্রীয় অভিগমন (Intra-state Migration) : 14/33, ষ্ট্রীয়

অর্থাৎ একটি রাষ্ট্রের ভৌগােলিক সীমানার অনেক সময় নিজ বাসস্থান ত্যাগ করতে

বাধ্য হয়। তাই এ ধরনের অভিগমনকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথাঅবাধ অভিগমন

এবং বলপূর্বক অভিগমন।

খ. স্থানভেদে অভিগমন : স্থানভেদে অভিগমনকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা

যায়। যথা- অন্ত:রাষ্ট্রীয় অভিগমন এবং আন্তর্জাতিক অভিগমন।

১. অন্ত:রাষ্ট্রীয় অভিগমন (Intra-state Migration) : অন্ত:রাষ্ট্রীয়

অর্থাৎ একটি রাষ্ট্রের ভৌগােলিক সীমানার অভ্যন্তরে কোনাে ব্যক্তি যখন আবাসস্থান

পরিবর্তন করে তখন তাকে অন্তঃরাষ্ট্রীয় অভিগমন বলে। এ ধরনের অভিগমন রাষ্ট্রের

অভ্যন্তরে সংঘটিত হয়। যেমন- ঠাকুরগাঁও থেকে কেউ যদি বন্দরনগরী চট্টগ্রামে এসে

বসবাস করে তখন তাকে অন্ত:রাষ্ট্রীয় অভিগমন বলে।

২. আন্তর্জাতিক অভিগমন (International Migration) : কোনাে দেশের মানুষ

যখন নিজ দেশের করে তখন তাকে আন্তর্জাতিক অভিগমন বলে। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক

অভিগমনের ক্ষেত্রে নিজ দেশের ভৌগােলিক সীমানা অবশ্যই অতিক্রম করতে হবে। তবে

ইচ্ছা করলেই আন্তর্জাতিক অভিগমন করা যায় না। এক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

কারণ আন্তর্জাতিক অভিগমনের উৎস এবং গন্তব্যস্থল উভয়ের নিজস্ব নীতিমালা রয়েছে।

বর্তমানে আন্তর্জাতিক মন সবচেয়ে বেশি হয়ে থাকে উত্তর আমেরিকা ইউরােপ, দক্ষিণ

ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, চীন, জাপান

প্রভৃতি রাষ্ট্র ও অঞ্চলের মধ্যে।

অভিগমনের কারণ : মানুষ সাধারণত প্রয়ােজনের তাগিদে নতুবা বাধ্য হয়ে

একস্থান থেকে অন্যস্থানে গমন করে থাকে। আদিকাল থেকেই মানুষের এই গমন প্রক্রিয়া

চলমান রয়েছে। তখনকার দিনে মানুষ খাবার ও নিরাপত্তার জনে এক জায়গা থেকে অন্য

জায়গায় ছুটে বেড়াতে।

কালক্রমে মানুষের চাহিদার পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় অভিগমনের কারণও বহুমাত্রিক রূপ

লাভ করেছে। অভিগমন প্রক্রিয়ায় একদিকে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান হিসেবে

গন্তব্যস্থলের সুযােগ-সুবিধা, অর্থনৈতিক সম্ভাবনা ইত্যাদি আকর্ষণ করে।

১. অর্থনৈতিক : মানুষ তার অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণের জন্য একস্থান থেকে

অন্যস্থানে গমন করে থাকে। অর্থের প্রয়ােজনে দেশের অভ্যন্তরে অথবা দেশের বাইরেও

অভিগমন।

২. জীবিকার সন্ধান : জীবিকার সন্ধানে মানুষ প্রতিনিয়ত একস্থান থেকে

অন্যস্থানে ছুটে চলেছে। যেমন-বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ অভিবাসনের ক্ষেত্রে গ্রামীণ

এলাকা থেকে ঢাকা, চট্টগ্রাম, নারায়নগঞ্জ, গাজীপুর প্রভৃতি শহরে জীবিকার

সন্ধানে মানুষ ছুটছে। আবার আন্তর্জাতিক অভিবাসনের ক্ষেত্রে মধ্যপ্রাচ্য,

ইউরােপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মালয়েশিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জীবিকার

সন্ধানে অভিগমন করছে।

৩. চাকুরি : সরকারি-বেসরকারিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরিরত লােকজন

একস্থান থেকে অন্যস্থানে গমন করে যা অভিগমনের একটি অন্যতম কারণ। বর্তমানে

বহুমুখী চাকুরির সুযােগ সৃষ্টি হওয়ায় এটি অভিগমনে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

৪. জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন : গ্রামের তুলনায় শহরে, ছােট শহরের তুলনায়

বড় শহরে, অনুন্নত দেশের তুলনায় উন্নত দেশে জীবনযাত্রার মান ভালাে হওয়ায়

মানুষ এ সকল স্থানের প্রতি অধিক আকৃষ্ট হয় এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের

চেষ্টা করে।

৫. বিশ্বায়ন : অভিগমনের একটি অন্যতম কারণ বিশ্বায়ন। বিশ্বায়নের ফলে

মানুষের কাছে সবকিছুই সহজ হয়েছে। মার্শাল ম্যাকলুহান পৃথিবীকে ‘গ্লোবাল ভিলেজ'

হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

৬. নগরায়ন ও শিল্পায়ন : নগরায়ন প্রক্রিয়া দ্রুত বৃদ্ধি পেলে এলাকা

থেকে মানুষ নগরে এসে বসবাস শুরু করে। সাধারণত সুযােগ-সুবিধা আধক থাকায় মানুষ

নগরমুখী হয়ে থাকে। যা নগর এলাকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি অন্যতম কারণ। নগর

এলাকায় ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানা, অফিস-আদালত প্রভৃতির আধিক্য থাকায় তা

সহজেই মানুষকে অভিগমনে আকৃষ্ট করে থাকে। নগর এলাকায়

শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্রের আশেপাশে মানুষের ঘনত্ব বেশি হয়ে থাকে এবং শ্রমজীবি

মানুষের একটি বড় অংশ বস্তিতে নিমগ্র জীবনযাপন করে।

অভিগমনের প্রভাব : অভিগমনের ফলে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বহুবিধ প্রভাব

পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে অভিগমনের উল্লেখযােগ্য প্রভাবসমূহ বর্ণনা করা হলাে-

১. জনসংখ্যার পরিবর্তন : অভিগমনে উৎস ও গন্তব্যস্থলে জনসংখ্যা পরিবর্তিত

হয়। এর ফলে যত লােক উৎসস্থল ত্যাগ করে তত সংখ্যক লােক গন্তব্যস্থলে যুক্ত হয়।

এতে উৎসস্থলে লােক কমে গিয়ে গন্তব্যস্থলে বৃদ্ধি পায়। যেমন বাংলাদেশের

বিভিন্ন প্রান্তের লােক রাজধানী ঢাকার দিকে গমন করছে এবং ধারণ ক্ষমতায়

অতিরিক্ত জনসংখ্যা বহন করছে।

২. কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও জীবনযাত্রার মানের পরিবর্তন : সাধারণত কর্মের

সন্ধানে অধিকাংশ মানুষ একস্থান থেকে অন্যস্থানে গমন করে। গন্তব্যস্থলে যে কোনাে

ধরনের কর্মই হােক না কেনাে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়। অভিগমনকারীর জীবনযাত্রার

মানের পরিবর্তন হয়। তবে বস্তি এলাকায় বসবাসকারী অভিবাসীদের জীবনযাত্রার মানের

তেমন কোনাে পরিবর্তন হয় না। আবার আন্তর্জাতিক অভিগমনের ক্ষেত্রে অভিগমনকারী

পরিবারের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হয় এবং অভিবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্সে শহর

থেকে গ্রামে অর্থ প্রেরণ করে অথবা বিদেশে অভিগমন করলে দেশে বসবাসরত পরিবারের

জন্য অর্থ প্রেরণ করে। এতে গ্রামীণ বা শহুরে পরিবারটি অর্থনৈতিকভাবে গতিশীল

হয়।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য : বাংলাদেশের জনসংখ্যা বাংলাদেশ

পরিসংখ্যান ব্যুরাের (বিবিএস) উপাত্ত অনুযায়ী ১৬ কোটি ৫৭ লাখ। এটি বিশ্বের ৮ম

বৃহত্তম জনসংখ্যার দেশ। এখানে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলােমিটারে প্রায়

১১১৬ জন, যা সারা পৃথিবীতে সর্বোচ্চ (কিছু দ্বীপ ও নগর রাষ্ট্র বাদে)। এখানে

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৩%। বাংলাদেশে পুরুষ ও নারীর অনুপাত ১০০.২:১০০। দেশের

অধিকাংশ মানুষ শিশ ও তরণ বয়সী (0 - ২৫ বছর বয়সীরা মােট জনসংখ্যার ৬০%, ৬৫

বছরের বেশি বয়সীরা মাত্র ৬%)। এখানকার পুরুষ ও মহিলাদের গড় আয়ু ৭২.৩ বছর।

জাতিগতভাবে বাংলাদেশের ৯৮% মানুষ বাঙালি। বাকি ২% মানুষ বিহারী বংশদ্ভুত, অথবা

বিভিন্ন উপজাতির সদস্য। পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় ১৩টি উপজাতি রয়েছে। এদের

মধ্যে চাকমা উপজাতি প্রধান। পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরের উপজাতি গুলাের মধ্যে

গারাে ও সাঁওতাল উল্লেখযােগ্য। দেশের ৯৮% মানুষের মাতৃভাষা বাংলা, যা

বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা। সরকারী কাজ কর্মে ইংরেজিও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে ১৯৮৭

সাল হতে কেবল বৈদেশিক যােগাযােগ ছাড়া অন্যান্য সরকারি কর্মকান্ডে বাংলা ভাষাকে

প্রাধান্য দেয়ার চেষ্টা শুরু হয়েছে। বাংলাদেশের জনগােষ্ঠীর প্রধান

ধর্মবিশ্বাস ইসলাম (৯০.৪%)। এরপরেই রযেছে হিন্দু ধর্ম(৮.৫%), বৌদ্ধ (০.৬%),

খ্রীস্টান (০.৩%) এবং অন্যান্য (০.১%)। মােট জনগােষ্ঠীর ২১.৪% শহরে বাস

অন্যান্য (০.১%)। মােট জনগােষ্ঠীর ২১.৪% শহরে বাস করে, বাকি ৭৮.৬% গ্রামাঞ্চলের

অধিবাসী। বাংলাদেশের জনসংখ্যার এক বিশাল অংশ দারিদ্র সীমার নিচে বাস করে। মােট

জনগােষ্ঠীর প্রায় অর্ধেক দৈনিক মাত্র ১ মার্কিন ডলার আয় করে (২০০৫)। ২০০৫

সালের হিসাবে বাংলাদেশে স্বাক্ষরতার হার প্রায ৪১%। ইউনিসেফের ২০০৪ সালের

হিসাবে পুরুষদের মধ্যে স্বাক্ষরতার হার ৫০% এবং নারীদের মধ্যে ৩১%।

জনমিতিক ট্রানজিশন মডেল ও বাংলাদেশ : জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ

বিশ্বে অষ্টম অবস্থানে রয়েছে। উন্নয়নশীল দেশসমূহের মধ্যে এদেশ আর্থ-সামাজিক

ক্ষেত্রে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। এই উন্নয়নের সাথে জনসংখ্যার একটি নিবিড়

সম্পর্ক রয়েছে। জনমিতিক ট্রানজিশন মডেলের আলােকে বিবেচনা করলে বাংলাদেশ

জনসংখ্যা উত্তরণের কোন পর্যায়ে রয়েছে তা স্পষ্ট বুঝা যায়। সারণি-তে

বাংলাদেশের জনসংখ্যা ও এর বৃদ্ধির হার দেখানাে হলাে।

| সাল | জনসংখ্যা (মিলিয়ন) |

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (%) |

|---|---|---|

| ১৯১১ | ৩১.৬ | ০.৮৭ |

| ১৯২১ | ৩৩.২ | ০.৬০ |

| ১৯৩১ | ৩৫.৬ | ০.৭৪ |

| ১৯৪১ | ৪২.০ | ১.৭০ |

| ১৯৫১ | ৪৪.২ | ০.৫০ |

| ১৯৬১ | ৫৫.২ | ২.২৬ |

| ১৯৭৪ | ৭৬.৪ | ২.৪৮ |

| ১৯৮১ | ৮৯.৯ | ২.৩৫ |

| ১৯৯১ | ১১১.৫ | ২.১৭ |

| ২০০১ | ১৩০.৫ | ১.৪৮ |

| ২০১১ | ১৪৪.১ | ১.৪৭ |

| ২০১৬ | ১৬১.৭ | ১.৩৭ |

সারণি পর্যালােচনা করলে দেখা যায় যে, ১৯১১ সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত

বাংলাদেশের অবস্থান ছিল প্রথম পর্যায়ের। এ সময় জন্ম ও মৃত্যুহার উচ্চ ছিল বলে

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কম ছিল। ১৯৫১ সালের পর থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত জনসংখ্যা

বৃদ্ধির হার বেশি থাকায় মােট জনসংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৫১ সালে

বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৪৪.২ মিলিয়ন যা ১৯৯১ সালে দ্বিগুণের বেশি হয়ে

১১১.৫ মিলিয়ন। বিশ শতকের ৬০ থেকে ৯০ এর দশকে বাংলাদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা

ক্রমান্বয়ে উন্নত হতে থাকে। এসময় মৃত্যুহার হ্রাস পেতে থাকলেও সে তুলনায়

জন্মহার হ্রাস পায়নি। ফলে এ সময়ে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার ১৯৯১

সালের পর থেকে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে যা ২০১১

সালে ১.৪৭% এ দাঁড়ায়। এ সময় জন্ম ও মৃত্যুহার ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকে।

সুতরাং বলা যায় যে, বাংলাদেশ জনমিতিক ট্রানজিশন মডেলের দ্বিতীয় পর্যায়ের শেষ

প্রান্তে এবং তৃতীয় পর্যায়ে প্রবেশের অপেক্ষায় রয়েছে। কারণ বাংলাদেশ দ্রুত

আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করছে। শিল্পক্ষেত্রেও অগ্রগতি লাভ করছে এবং

নতুন নতুন শিল্প স্থাপিত হচ্ছে। বাংলাদেশ চিকিৎসা ক্ষেত্রেও অনেক দূর এগিয়েছে

এবং মৃত্যুহার কমেছে। মানুষের মধ্যে জন্মহার নিয়ন্ত্রণের প্রবণতা শুরু হয়েছে

এবং গড় আয়ু বেড়েছে। এতে জন্ম ও মৃত্যুহার নিম্নমুখী হচ্ছে। ফলে বাংলাদেশ

দ্রুতই জনমিতিক ট্রানজিশন মডেলের তৃতীয় পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হবে বলে আশা করা

যায়। শেষ প্রান্তে এবং তৃতীয় পর্যায়ে প্রবেশের অপেক্ষায় রয়েছে। কারণ

বাংলাদেশ দ্রুত আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করছে। শিল্পক্ষেত্রেও অগ্রগতি

লাভ করছে এবং নতুন নতুন শিল্প স্থাপিত হচ্ছে। বাংলাদেশ চিকিৎসা ক্ষেত্রেও অনেক

দূর এগিয়েছে এবং মৃত্যুহার কমেছে। মানুষের মধ্যে জন্মহার নিয়ন্ত্রণের প্রবণতা

শুরু হয়েছে এবং গড় আয়ু বেড়েছে। এতে জন্ম ও মৃত্যুহার নিম্নমুখী হচ্ছে। ফলে

বাংলাদেশ দ্রুতই জনমিতিক ট্রানজিশন মডেলের তৃতীয় পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হবে

বলে আশা করা যায়।

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি | ইসলাম শিক্ষা | পদার্থবিজ্ঞান | ইতিহাস | ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা | জীববিজ্ঞান | উচ্চতর গণিত | সমাজবিজ্ঞান | ভূগোল | ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা | উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন | রসায়ন | অর্থনীতি | পৌরনীতি ও সুশাসন | যুক্তিবিদ্যা | হিসাব বিজ্ঞান | সমাজকর্ম

প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট

ভূগোল (১ম পত্র)

২য় সপ্তাহ

পৃথিবীর গঠন ও পর্বতের শ্রেণিবিভাগ।

নির্দেশনা :

- ভূত্বক ও পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠন চিত্রসহ বর্ণনা।

- পৃথিবীর বিভিন্ন প্রকার পর্বত, তার অবস্থান, গঠন, কাঠামো চিত্রসহ বর্ণনা।

নমুনা সমাধান

ক) ভূ-অভ্যন্তরের বিভিন্ন স্তরের বিভাজন :

জন্মের সময় পৃথিবী ছিল এক উত্তপ্ত গ্যাসপিন্ড। এই গ্যাসপিন্ড ক্রমে ক্রমে

শীতল হয়ে ঘনীভূত হয়। এই সময় পৃথিবীর বাইরের উপাদানগুলো এর কেন্দ্রের দিকে

জমা হয়। আর হালকা ইসময় পৃথিবীর বাইরের উপাদানগুলো ভরের তারতম্য অনুসারে

নিচের থেকে উপরে স্তরে স্তরে জমা হয়। পৃথিবীর এই বিভিন্ন স্তরকে মন্ডল বলে।

উপরের স্তরটিকে অশ্মমন্ডল বলে। অশ্মমন্ডলের উপরের অংশ ভূত্বক নামেও

পরিচিত।

ভূত্বক ও পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠন চিত্র সহকারে বর্ণনা করা হলো:

১। অশ্মমণ্ডল : ভূপৃষ্ঠের উপরের অংশে যে শিলার কঠিন বহিরাবরণ দেখা যায়

তাই অশ্মমণ্ডল বা শিলা মন্ডল। এটি নানা প্রকারের শিলা ও খনিজ উপাদান দ্বারা

গঠিত। ভূ -অভ্যন্তরের অন্যান্য স্তরের তুলনায় অশ্বমন্ডলের পূরত্ব সবথেকে কম,

গড়ে ২০ কিলোমিটার। ভূত্বক মহাদেশের তলদেশে গড়ে ৩৫ কি.মি. এবং সমুদ্র তলদেশে

তা মাত্র গড়ে ৫ কি.মি. পুরু। সাধারনভাবে মহাদেশীয় ভূত্বকের এ স্তরকে সিয়াল

(Sial) স্তর বলে, যা সিলিকন (si) ও অ্যালুমিনিয়ামের (Al) দ্বারা গঠিত। আর

সিয়াল স্তরের তুলনায় ভারী যা প্রধান উপাদানে সিলিকন (si) ও ম্যাগনেসিয়াম

(Mg) যা সাধারনভাবে সিমা (Sima) নামে পরিচিত। ভূত্বক ও গুরুমণ্ডলের মাঝে একটি

পাতলা স্তর আছে।

সাবেক যুগোস্লাভিয়ার ভূ-বিজ্ঞানী মোহোরোভিসিক ১৯০৯ সালে ভূত্বক ও গুরুমণ্ডল

পৃথককারী এ স্তরটি আবিষ্কার করেন। তার নামানুসারে এ স্তরটি মোহোবিচ্ছেদ নামে

পরিচিত।

ভূত্বকের নিচের তাপমাত্রা বাড়ে। দিকে প্রতি কিলোমিটারে ৩০° সেলসিয়াস

• অশ্বমন্ডল হলো পৃথিবীর উপরের স্তর।

• অশ্বমন্ডলের উপরিভাগে দেখা যায় সমভূমি, মালভূমি, পাহাড়, পর্বত, নদী,সাগর,

মহাসাগর ইত্যাদি।

২। গুরুমন্ডল : অশ্বমন্ডলের নিচে প্রায় ২৮৮৫ কিঃমিঃ পর্যন্ত বিস্তৃত

স্তরকে গুরুমন্ডল বলে। গুরুমন্ডল মূলত ব্যাসল্ট (Basalt) শিলা দ্বারা গঠিত।

অংশে সিলিকা, | ম্যাগনেশিয়াম, লোহা, কার্বন ও গঠিত।

গুরুমন্ডলের দুইটি স্তর। যথা

১।ঊর্ধ্ব গুরুমন্ডল

২। নিম্ন গুরুমন্ডল

উর্ধ্ব গুরুমন্ডল ৭০০ বি গভীর। এই মন্ডল প্রধানত আয়রন অক্সাইড, ম্যাগনেশিয়াম

অক্সাইড ও সিলিকন অক্সাইড সমৃদ্ধ খনিজ দ্বারা গঠিত।নিম্ন গুরুমন্ডল ২১৮৫

কিঃমিঃ। এই মন্ডল প্রধানত লোহা ও ম্যাগনেশিয়াম সমৃদ্ধ সিলিকেট দ্বারা গঠিত।

৩। কেন্দ্রমন্ডল : গুরুমন্ডলের নিচে হতে পৃথিবীর কেন্দ্র পর্যন্ত

বিস্তৃত প্রায় ৩৪৮৬ কিঃমিঃ পর্যন্ত স্তরকে কেন্দ্রমন্ডল বলে। কেন্দ্ৰমন্ডল

লৌহ, নিকেল, পারদ, সীসা প্রভৃতি কঠিন ও ভারি পদার্থ দ্বারা গঠিত। ভূকম্পন

তরঙ্গের সাহায্যে জানা গেছে যে কেন্দ্রমন্ডলের একটি ত্বরণ বহির আবরণ আছে যা

প্রায়, ২২৭০ কিমি পুরু এবং একটি কঠিন অন্তঃভাগ আছে যা ১২১৬ কিমি পুরু। প্রধান

উপাদান লোহা (Fe) ও নিকেল (Ni), যা নিফে (NiFe) নামে পরিচিত।

খ) পর্বতের প্রকারভেদ :

পর্বত (Mountains) : সমুদ্রতল থেকে অন্তত ১০০০ মিটারের বেশি উঁচু সুবিস্তৃ ও

খাড়া ঢালবিশিষ্ট শিলাস্তূপকে পর্বত বলে।

কোনো কোনো পর্বত বিচ্ছিন্ন ভাবে বস্থান করে। যেমন- পূর্ব আফ্রিকার

কিলিমানজারো।

আবার কিছু পর্বত অনেকগুলো পৃথক শৃঙ্গসহ ব্যাপক এলাকা জুড়ে অবস্থান করে।

যেমন- হিমালয় পর্বতমালা।

প্রকারভেদ : উৎপত্তিগত বৈশিষ্ট্য ও গঠনপ্রকৃতির ভিত্তিতে প্রধান

প্রধান পর্বত গুলো নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

গ) বিভিন্ন পর্বতের বৈশিষ্ট্য :

১) ভঙ্গিল পর্বতের বৈশিষ্ট্য :

- ভঙ্গিল পর্বতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো ভাজ।

- ভঙ্গিল পর্বতে অনেক শৃঙ্গ থাকে।

- ভঙ্গিল পর্বতের শিলাসমূহ স্তরে স্তরে সজ্জিত। এ পর্বতের মধ্যে স্থানে স্থানে সামুদ্রিক উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর জীবাশ্ম পাওয়া যায়।

- স্তরযুক্ত নরম পাললিক শিলায় গঠিত। এ পর্বতের শিলাস্তরের মধ্যে মাঝে মাঝে আগ্নেয় ও রূপান্তরিত শিলা দেখা যায়।

- পৃথিবীর দীর্ঘ এবং উচ্চতম পর্বতগুলো এ শ্রেণির। এ পর্বতে দীর্ঘ চ্যুতিরেখা দেখা যায়।

২) আগ্নেয় পর্বতের বৈশিষ্ট্য :

- এ জাতীয় পর্বত সাধারণত চা মোচাকৃতির হয়।

- এ পর্বতের উচ্চতা ও ঢাল মাঝারি ধরনের হয়।

- এ জাতীয় পর্বত আগ্নেয় দ্বারা গঠিত।

- কখনো কখনো এ জাতীয় পর্বত অল্প স্থান জুড়ে খাড়া ঢালবিশিষ্ট হতে পারে।

৩) চ্যুতি-স্তুপ পর্বতের বৈশিষ্ট্য :

- চ্যুতি-পপর্বতগুলো সাধারণত বহুদূর বিস্তৃত হয় না অর্থাৎ মহাদেশের বিশাল এলাকা জুড়ে অবস্থান করে না।

- চ্যুতি-স্তূপ পর্বতের ঢাল খুব খাড়া হয়। এ পর্বত ধীরে ধীরে উঁচু হয় না। মাথা তুলে দাঁড়ায় থেকে হঠাৎ

- এ পর্বতের শৃঙ্গ থাকে না। এর চূড়া সাধারণত চ্যাপ্টা আকৃতির হয়।

- চ্যুতি-তূপ পর্বত খুব বেশি উঁচু হয় না।

ঘ) বিভিন্ন পর্বতের উদাহরণ :

১) ক্ষয়জাত পর্বতের উদাহরণ - ভারতের রাজস্থান রাজ্যের আরাবল্লী, বিহারের

রাজমহল পাহাড়, পরেশনাথ পাহাড় ইত্যাদি হল ক্ষয়জাত পর্বতের উদাহরণ।

|

| ক্ষয়জাত পর্বত |

২) ল্যাকোলিথ পর্বতের উদাহরণ - আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উটা প্রদেশের হেনরি

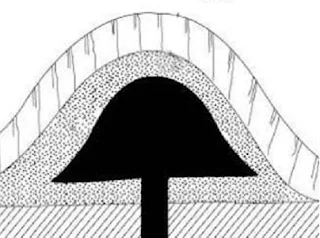

পর্বত এবং ড্যাকোটা প্রদেশের ব্ল্যাক হিলস পর্বত

৩) চ্যুতি স্তুপ পর্বত এর উদাহরণ - ভারতের বিন্ধা ও সাতপুরা পর্বত, জার্মানির ব্লাক ফরেস্ট, পাকিস্থানের লবন পর্বত।

|

| ল্যাকোলিথ পর্বত |

৩) চ্যুতি স্তুপ পর্বত এর উদাহরণ - ভারতের বিন্ধা ও সাতপুরা পর্বত, জার্মানির ব্লাক ফরেস্ট, পাকিস্থানের লবন পর্বত।

|

| চ্যুতি-স্তুপ পর্বত |

৪) আগ্নেয় পর্বতের উদাহরণ - উদাহরণ- ইতালির ভিসুভিয়াস, কেনিয়ার কিলিমানজারো,

জাপানের ফুজিয়ামা, ফিলিফাইনের পিনাটুবো।

৫) ভঙ্গিল পর্বতের উদাহরণ - এশিয়ার হিমালয়, ইউরোপের আল্পস, উত্তর আমেরিকার

রকি, দক্ষিন আমেরিকার আন্দিজ পর্বতমালা।

|

| ভঙ্গিল পর্বত |